据池州日报报道 “现在每个月能拿5000多元工资,有员工宿舍住,公司还包一日三餐。”3月19日,小方(化名)一大早就和市救助管理站工作人员分享着自己的近况,言语中充满感激。然而,就在两个月前,他还是一名流浪人员,被发现时,正蜷缩在池州经开区的一个偏僻的楼道里。

小方今年23岁,来自我市一县城。今年1月份,他只身来到市区务工,可由于缺少专业技能和有效的求职渠道,不仅没有找到工作,还花光了身上的积蓄。年轻倔强的他不愿向家人求助,于是白天找工作,晚上则随便找个地方打盹休息。社区工作人员发现时,他正蜷缩在角落,神情落寞。工作人员立即拨打了110,派出所民警将他护送到池州市救助管理站。

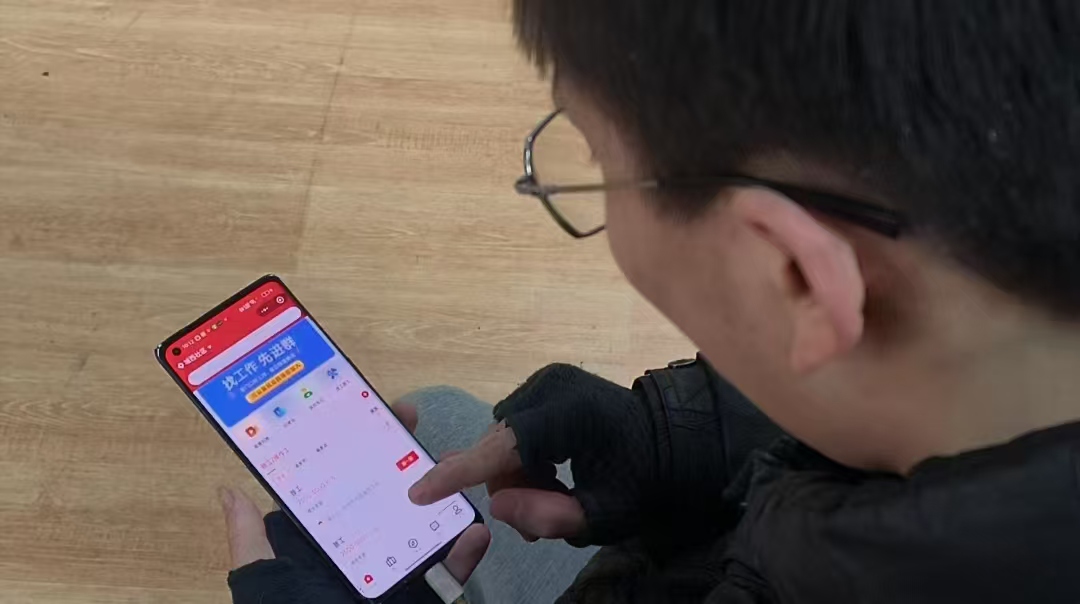

“原本以为他们只是让我在站里住几天,没想到大家居然帮我找了份工作。”在市救助管理站的暖心救助下,小方逐渐打开了心扉,讲述了自己的经历。市救助管理站不仅为他提供了温暖的住所和可口的饭菜,还根据他的年龄、工作经验和个人条件,量身定制了求职计划。最后,小方通过贵池区“三公里”就业圈服务平台,很快找到了一份适合自己的工作。

如今,救助工作不仅局限于让流浪人员有饭吃、有地方住。自去年被确定为全国救助管理区域性中心试点单位以来,专门成立了池州市救助管理区域性中心试点工作专班,通过部门协同联动,推动救助管理服务全面升级。

得益于这一专班的组建,市救助管理站与人社部门合作,建立了灵活就业信息共享机制,动态归集全市企业用工需求。目前,已开发操作员、服务员等适配岗位45个,帮助受助人员就业。此外,该站还依托各类社会力量,建立了心理咨询师、社会工作师等专家库,为受助人员提供心理咨询、行为矫治等专项服务,全方位守护他们的身心健康。

“服务供给做‘加法’,救助流程做‘减法’。”在市救助管理站大厅内,副站长钱峥嵘指着一块智慧大屏介绍道。这块大屏连接着我市救助管理街面监控视频巡查云平台,覆盖商业街区、车站、地下通道、桥梁涵洞等场所。工作人员每天都会进行“云上巡查”,确保及时发现需要帮助的流浪人员。

除了“云上巡查”,“流动的救助站”让救助触角延伸到了城市的每个角落。张东鸿是池州908雷锋爱心车队队长,他的出租车内常年备有衣物、食品、应急药箱等物资,随时为流浪乞讨人员提供帮助。据了解,为进一步延伸救助触角,该站在全市设置387个“救助引导点”的基础上,又联合爱心车队,将百辆出租车打造成“流动救助站”,并对百名曙光公益救助员进行培训,让“双百”力量助力救助工作触角直抵末梢。同时,该站还积极引导老年食堂(助餐点)为临时遇困人员免费提供爱心餐,目前已发放爱心餐100余份。

一时的救助或许能解决流浪人员的临时困难,但如何从源头防止他们重回街头,才是救助工作的重中之重。为此,市救助管理站专门建立了市级易流浪人员信息库,对31名重点对象实行“一人一档”动态管理,通过就业帮扶、心理疏导等干预措施,降低重复流浪率。针对寻亲工作,该站也探索了长期滞留人员市县联合寻亲机制——成立“红灯笼”寻亲工作室,在市域范围内统筹开展各级救助管理机构的寻亲服务工作,建立DNA比对寻亲档案,动态跟踪寻亲情况,提高寻亲成功率。

从街头到职场,从线下到线上,从开展临时救助到建立长效机制,市救助管理站用行动让流浪人员获得更多温暖救助。钱峥嵘表示,我们将以池州荣获全国救助管理区域性中心试点单位为契机,继续探索“线上+线下”多部门合作机制,进一步拓宽救助路径,为流浪人员提供更加贴心的救助服务。